L’Auvergne, terre aurifère : mythe ou réalité ?

Publié par Bastien Doras, le 23 avril 2025 19

L’Auvergne, région volcanique aux paysages préservés, cache dans ses cours d’eau une richesse insoupçonnée : l’or. Pratiqué depuis l’Antiquité, l’orpaillage y attire aujourd’hui passionnés et curieux. Mais où chercher, et comment s’y prendre ?

L’Auvergne dans l’histoire de l’or français

Les Romains creusaient déjà le sol auvergnat à la recherche de pépites… Voilà une phrase qui résume bien l’ancrage ancien de l’orpaillage en Auvergne. Dès l’Antiquité, les premières véritables exploitations aurifères connues dans la région remontent à l'époque gallo-romaine. Ces pionniers de l’or étaient tout sauf des amateurs : ils avaient identifié les gisements aurifères alluvionnaires nichés dans les vallées encaissées, en particulier dans la haute vallée de la Dordogne, où les dépôts fluviaux, patiemment façonnés par les siècles d’érosion, concentraient les fines particules d’or.

Des textes anciens, aujourd’hui étudiés par les historiens et géologues, évoquent cette activité de prospection menée par les légions romaines. L'or, métal précieux par excellence, servait autant à frapper monnaie qu’à orner temples et bijoux. Il ne s’agissait pas de mines profondes mais de recherche en surface, dans les sédiments des rivières, en exploitant la densité de l’or supérieur à celle des autres minéraux. L’or alluvionnaire, transporté depuis les zones volcaniques ou métamorphiques par les cours d’eau, se déposait dans les méandres, les coudes de rivière et les zones de ralentissement du courant. C’est là que les Romains prélevaient les matériaux aurifères, qu’ils lavaient ensuite pour isoler les paillettes et les grains d’or, souvent à l’aide de batées rudimentaires, ancêtres de nos pans modernes.

Cet héritage minier est encore visible aujourd’hui. Entre les villages de Labessette et Larodde, dans le département du Puy-de-Dôme, on retrouve des traces tangibles de ces activités anciennes : restes de fosses, canalisations primitives, amas de graviers lavés, voire des zones de terrassement correspondant aux anciens chantiers. Ces lieux sont de véritables archives naturelles pour le géologue, mais aussi pour l’amateur d’histoire locale. Les argiles sableuses de ces vallées, où l’or est encore présent en très faible quantité, constituent des témoins précieux d’une époque où l’homme s’acharnait à extraire la moindre fraction d’or des sédiments.

Et ce n’est pas qu’un lointain souvenir : les méthodes utilisées alors n’ont finalement que peu évolué. Le principe reste le même : utiliser la gravité et l’eau pour séparer l’or du sable. De nombreux orpailleurs amateurs pratiquent encore aujourd’hui dans ces mêmes zones, souvent sans espoir de richesse, mais avec le plaisir de reproduire des gestes millénaires. On y vient avec une batée, un tamis, parfois une rampe de lavage artisanale, et beaucoup de patience. L’or d’Auvergne est discret, tenace, et farouchement attaché à son sol, mais il se laisse parfois surprendre par les plus attentifs.

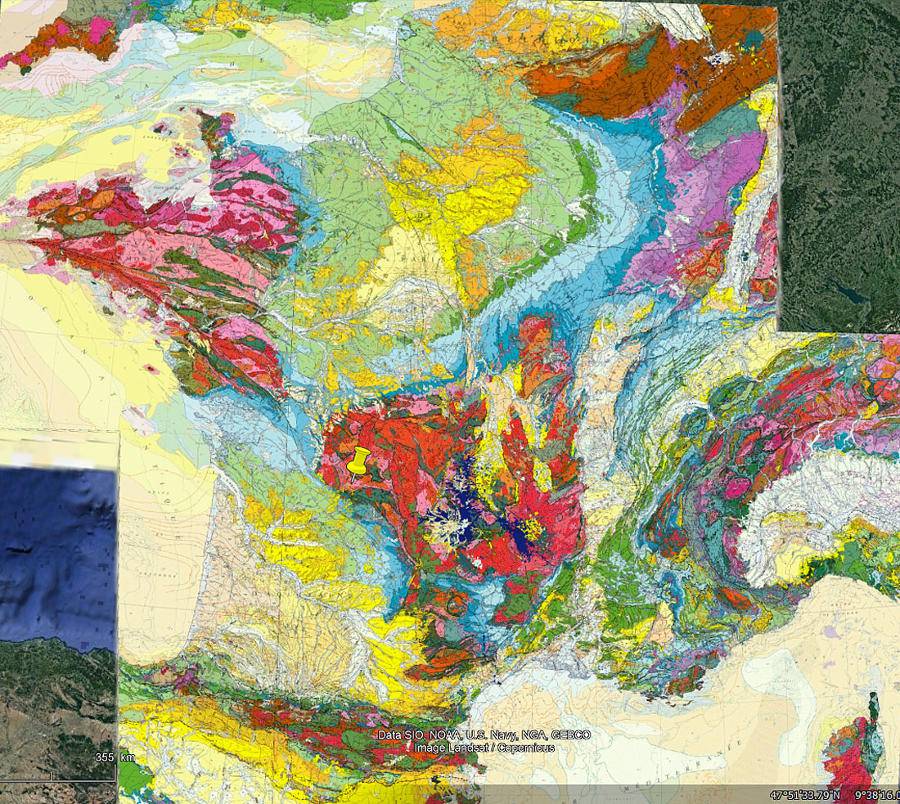

Les zones aurifères en Auvergne

D'après le site goldlineorpaillage.fr, la Dordogne et ses affluents figurent parmi les zones les plus emblématiques pour l’orpaillage en Auvergne. Cette rivière majestueuse, aux eaux souvent calmes en apparence, cache dans son lit et sur ses berges des gisements alluvionnaires qui attirent depuis longtemps les amateurs de métaux précieux. L’or fin, emporté par les courants depuis les terrains aurifères amont, vient se déposer progressivement dans les zones de ralentissement : méandres, hauts-fonds, plages sablonneuses. Ces dépôts, bien que modestes, sont régulièrement exploités par les orpailleurs passionnés. La batée, outil traditionnel en forme de cône large, reste l’instrument de prédilection pour extraire les minuscules paillettes d’or enfouies dans les sables noirs riches en minéraux lourds. Les techniques actuelles ne diffèrent pas tant de celles des siècles passés : il s’agit toujours de profiter de la densité élevée de l’or, qui se concentre au fond de l’outil pendant le lavage, tandis que les éléments plus légers sont évacués avec l’eau.

Mais la Dordogne n’est pas seule à offrir ce potentiel. Les gorges de l’Allier, plus sauvages et encaissées, constituent un autre terrain de jeu prisé par les orpailleurs. Ces paysages escarpés, où la rivière s’anime de rapides et de remous, offrent des conditions propices à la formation de placiers, ces amas de graviers et de sables déposés par les crues et riches en éléments lourds, dont l’or. Après les crues saisonnières, les particules d’or sont souvent piégées dans les interstices entre galets, dans les failles de la roche ou à l’arrière des gros obstacles naturels. C’est là que les orpailleurs les plus aguerris savent où et comment chercher. Pour les débutants, des stages d’initiation sont régulièrement proposés par des passionnés ou des guides expérimentés. Ces formations permettent non seulement de maîtriser le geste précis du pan américain, mais aussi d’apprendre à lire la rivière, à repérer les zones prometteuses, et à respecter la législation et l’environnement.

D’autres cours d’eau méritent également l’attention. Parmi eux, la Burande, petite rivière des Cévennes, séduit par son charme discret et son accessibilité. Là, l’orpaillage se pratique en immersion directe, pieds dans l’eau, à la recherche de minuscules éclats d’or logés dans les sables clairs. Ce cours d’eau a également la particularité d’abriter des saphirs, ce qui ajoute une dimension minéralogique supplémentaire à la quête. Plus à l’est, le bassin du Rhône, vaste zone de drainage des anciens massifs volcaniques, présente un potentiel aurifère diffus mais réel. Les alluvions transportées depuis l’Auvergne jusqu’à la vallée du Rhône contiennent parfois des traces d’or, que certains orpailleurs patients arrivent à collecter. Ces sites ne promettent pas de fortunes, mais ils offrent à ceux qui savent observer et persévérer la magie d’une trouvaille, aussi infime soit-elle.